习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调:“如果不从源远流长的历史连续性来认识中国,就不可能理解古代中国,也不可能理解现代中国,更不可能理解未来中国。”我们要真正理解中华文明的连续性,需要从中华文明赓续发展的历史长河中去寻找答案。要真正传承好中华文明,实现中华民族伟大复兴,也必须立足波澜壮阔的中华五千多年文明史,把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合,走出一条具有中国特色的现代化道路。

纵览几千年中华民族发展史,“向内凝聚”的统一性追求,是文明连续的前提,也是文明连续的结果。自秦统一中国后,无论哪个民族入主中原,都以统一天下为己任。无论哪个民族建鼎称尊,都把自己建立的王朝视为统一多民族国家的正统,都通过一脉相承的边疆治理思想,促使中华各民族在历经迁徙、贸易、杂居、通婚或者碰撞、博弈、交锋后,交往范围不断扩大,交流内涵不断深化,交融程度不断提升。正是由于中国疆域天然的内聚性特征,以及各民族对“大一统”思想的继承,对以儒家思想为主导的一整套统治制度的认同,才使得中华民族不断走向包容性更强、凝聚力更大的命运共同体,中华文明才可久可大、根深叶茂。中国疆域版图内各民族在政治、经济、文化上的一体化不断推进,中华民族共同体更加牢不可破,为中华文明的延续发展奠定了坚实的基础。

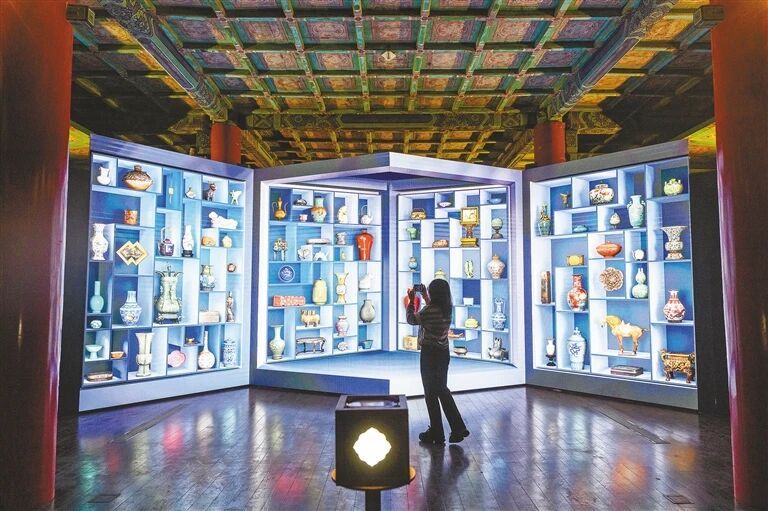

▲ 9月29日,“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”展览开幕式在北京故宫博物院举行。展览展出文物200件(套),立体式阐释中华文明具有的突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性,全方位展现故宫博物院发展历程。图为观众参观“遇见你的故宫色”裸眼3D数字展。新华社记者 金良快 摄

在中华文明发展历程中,农耕文明与游牧文明长期并存,“华夏”与“四夷”相互碰撞,也相互交融。当中原王朝自身力量比较强大时,主要通过传播中原文化、开发边缘区域等方式对边疆进行开发和治理,并根据各区域、各时期的不同状况,在边疆地区因俗而治,“由内而外”进行整合,推进边疆与内地在政治、经济、文化等方面的一体化,从而实现中华民族在更大范围的整合,进而使中华文明在更广范围、更深层次得到延续和发展。当中原王朝处于相对弱势的时期,通常会对边缘区域和边疆族群采取羁縻与防御的手段,来维护和保证核心区域的持续稳定。与此同时,边疆各民族通过人口迁徙、制度借鉴、经济往来、文化交流等途径实现区域内的局部整合,并通过“由外而内”的方式向核心区域进行内聚,为全国范围内的“大一统”“大融合”和“大发展”奠定基础。无论是统一时期还是分立对峙时期,各民族在不同区域中都发挥了重要的历史作用,主导了中国疆域的发展与定型,推动了中华民族从多元走向一体的进程,中华文明在各民族文化交流互鉴、兼收并蓄中更加具有生机和活力,得到了持续发展。

在古代封建王朝推行民族政策和边疆治理的过程中,“大一统”的政治理念始终延续,“守中治边”“守在四夷”“拱卫中心”“德化天下”“协和万邦”始终是处理民族关系和推进边疆治理的宗旨。从长时段来看,历代边疆治理呈现出由“内诸夏外夷狄”向“华夷一家”“天下一统”转变的趋势,这一趋势促进了民族和疆域的内聚,推进了边疆与中原在政治、经济和文化上的一体化进程,促使边疆族群与中原族群融为一体,在交融互鉴中不断延续和发展。中国历代民族政策和边疆治理兼顾疆域统一和民族团结,在中华民族共同体的演进、中华文明的连续发展中发挥重要作用,各民族在分布上交错杂居、文化上兼收并蓄、经济上相互依存、情感上相互亲近,形成了你中有我、我中有你、谁也离不开谁的中华民族多元一体格局,形成了休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的中华民族共同体,为中华文明的延续奠定了牢固基础。

概言之,我国地理空间的广阔性和内聚性特征为中华文明的连续发展提供了必要的空间场域,历代民族政策和边疆治理为国家统一和民族团结提供了基本的制度保障,“大一统”思想为主导、儒家思想为内核的思想体系为中华文明的连续性提供了重要的文化基因。从中华民族发展史可以看出,中华文明的发展与中华民族共同体的演进紧密相连。各民族始终坚持国土不可分、国家不可乱、民族不可散、文明不可断的共同信念,使统一的多民族国家不断巩固和发展,也使中华文明“自古迄今,纚纚相属,虽间有盛衰之判,固未尝有中绝之时”。

(作者系玉溪师范学院校长、研究员)