5月8日,著名学术期刊Science发表了玉溪师范学院地理与国土工程学院陈爱林团队与云南大学古生物研究院张喜光、杨杰研究团队的合作研究成果,论文题为“世山虫是开腔骨动物而非寒武纪软体动物”(Shishania is a chancelloriid and not a Cambrian mollusk)。

玉溪师范学院陈爱林教授与云南大学杨杰研究员为共同第一作者,云南大学张喜光教授和英国杜伦大学Martin R. Smith博士为共同通讯作者,玉溪师范学院杜坤省副研究员和云南大学博士研究生李伟、彭霄、王宇为共同作者。该项研究得到中国国家自然科学基金委研究项目(42162002, 42262004,41730318)的资助。

研究团队对云南昆明禄劝县寒武系第4阶关山生物群新采获的世山虫同类标本开展详细研究,新材料对软体动物的解释提出了挑战。新的解剖学证据表明世山虫是一类特异的开腔骨动物,该成果有助于整合这类长期存在争议的海绵状后生动物类群早期演化的理论模型。

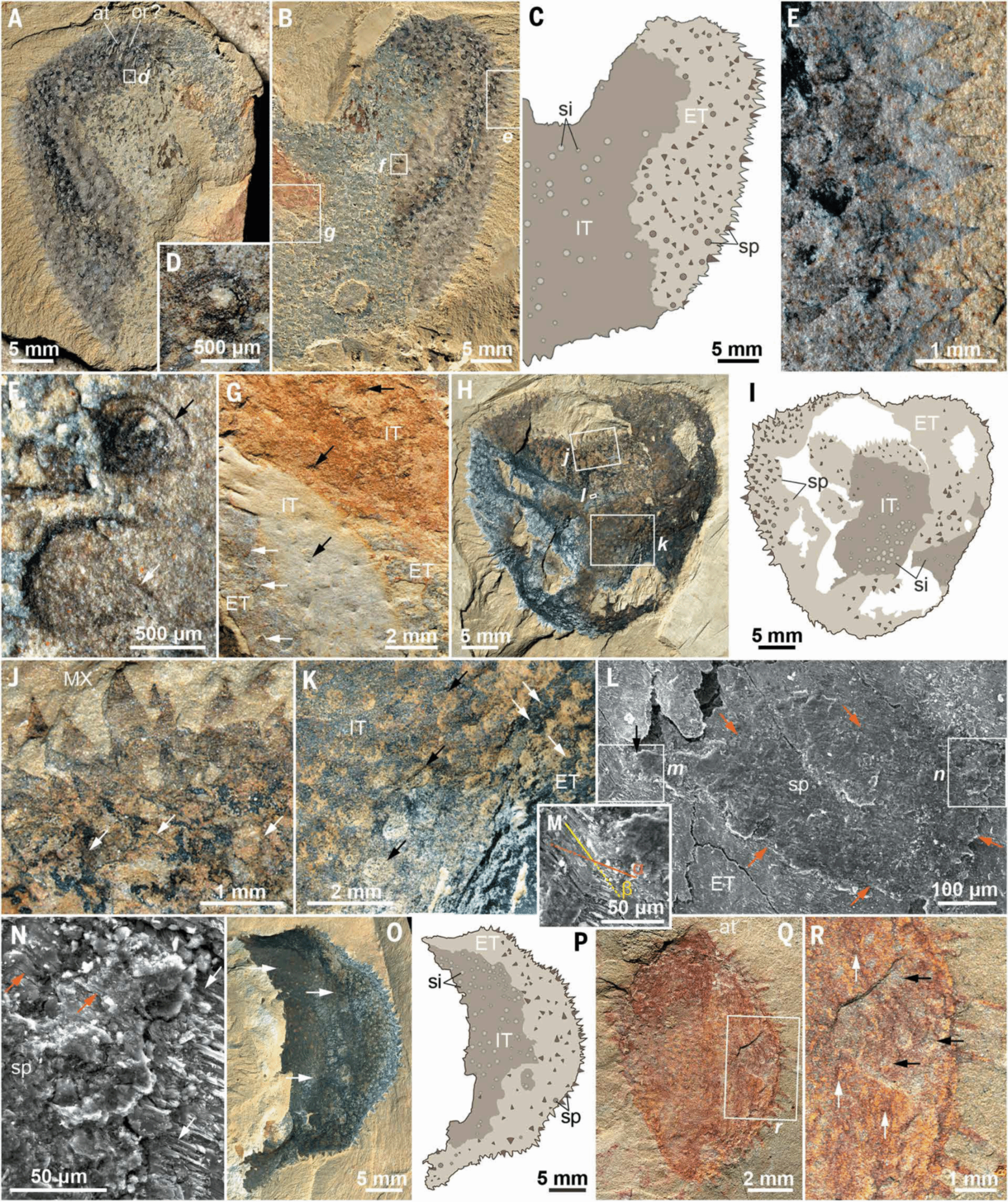

资料图:云南寒武纪第4世开腔骨类Shishania (A-P)和Nidelric (Q, R)的躯体组构与微细结构。A-G, S. aculeata YKLP 12482: 个体外表面具密集分布的锥状刺 (A-C), 由于垂向压实,刺侧视为三角状 (E),或显示同心纹的半球状突起 (D, F)。在体壁破损或撕裂处可见体壁内表面对应外壁锥状刺基部、微凹陷的印痕 (C, G)。H-N, YKLP 12483: 破碎、不完整的个体(H, I)。外表面具三角状刺,内表面具印痕 (J, K),局部区域 (L) 经高倍放大,可见微米级纤维状矿物晶体 (N) 同时出现在刺 (橙色箭头) 和体壁中 (白色箭头)。O, P, YKLP12484: 不完整个体,外表具刺,内表具印痕。Q, R, YKLP 12485: 近于完整保存的N. gaoloufangensis,外壁细长的刺被压扁(白色箭头),在体壁破损处可见内壁表面的圆形印痕(黑色箭头)。缩写: at, apical tuft(顶须); ET, external body integument(外体壁); IT, internal body scleritome(内体壁骨片系); MX, matrix(基岩); or, orifice(开口); si, spine impressions(骨针印痕); sp, spines(骨针).

据悉,该期刊编辑以《奇怪化石的重新思考》为题评论说:寒武纪大爆发被认为是生物进化「实验性」产生大量新形态的时期,其中许多生物与现代物种的亲缘关系极难确定。这种困难不仅源于其独特形态,也因化石年代久远导致关键特征识别困难。经典案例之一是Shishania——一种细长、袋状且布满棘刺的生物。近期研究将其归为早期软体动物,但Yang等人基于新标本的描述对这一结论提出质疑,认为该生物更接近海绵状的开腔骨类(chancelloriids)。